В данной статей представлен обзор одного клинического случая редкого дерматологического заболевания проявлениями на слизистой оболочки полости рта.

Мужчина 34 лет обратился в клинику с жалобами на болезненную одиночную язву на губе в течение последних 3 недель, которая, со слов, менялась быстро в размере и цвете. Также он сообщил, что примерно за год до этого у него было два аналогичных одиночных поражения, но на языке, которые спонтанно зажили в течение 3-4 недель. На слизистых другой локализации подобных поражений не было ранее.

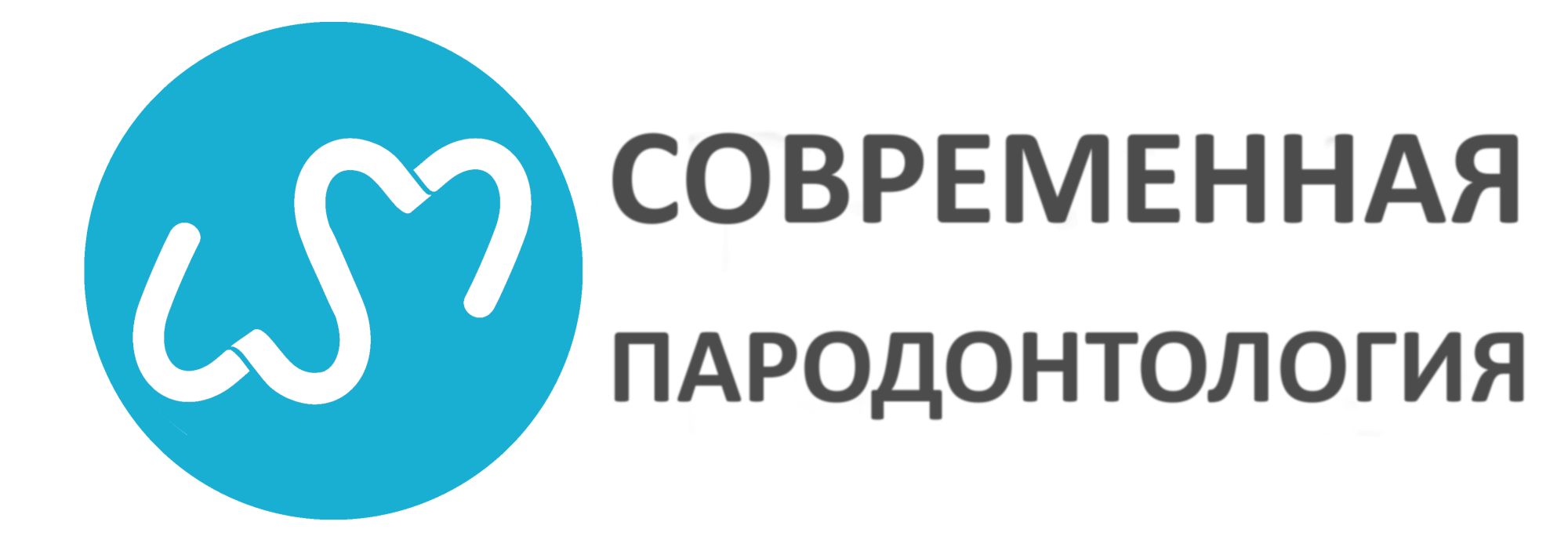

При осмотре полости рта была обнаружена хорошо очерченная язва, расположенная на слизистой оболочке нижней губы, с приподнятыми плотными краями. В анамнезе не было выявлено дерматологических или системных заболеваний. Курение нерегулярно, не более 20 пачек в год. При осмотре шейные лимфатические узлы не увеличены.

Фото 1. Одиночная, чётко отграниченная некротическая язва на слизистой оболочке нижней губы с приподнятыми и уплотнёнными краями

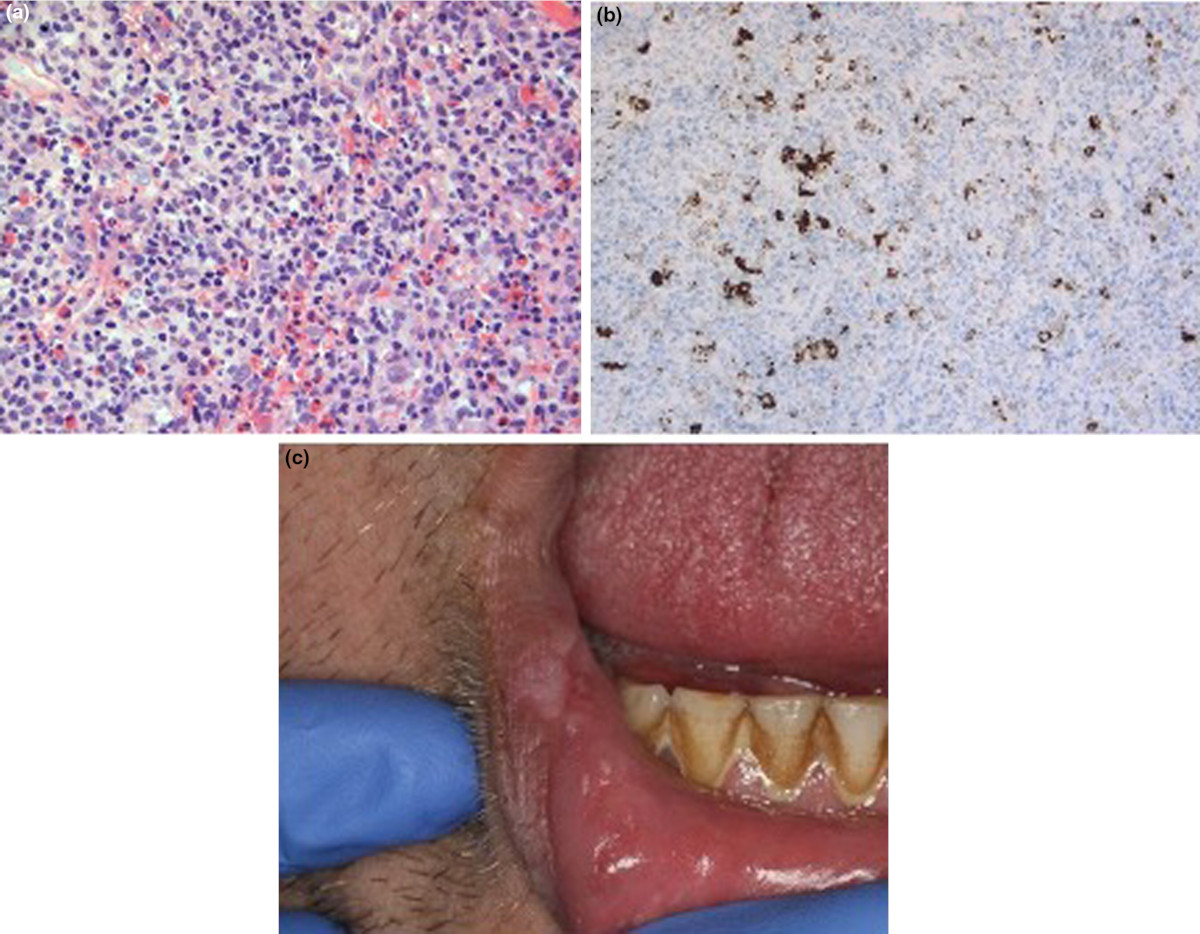

Была проведена инцизионная биопсия слизистой оболочки, выявившая изъязвленную поверхность, окруженную дистрофическим эпителием, без признаков злокачественности. В подлежащей соединительной и мышечной тканях обнаружен клиновидный инфильтрат, состоящий из разбросанных средних и крупных атипичных лимфоцитов, смешанных с гистиоцитами, эозинофилами и нейтрофилами.

Иммуногистохимический анализ выявил лимфоидные клетки Т-фенотипа CD3+, но с преобладанием CD4+ и CD5+ типов. Отмечено снижение экспрессии CD7. Антитела к CD30 выявили единичные CD30+ Т-клетки среднего размера с иммунобластной морфологией. Антитела к ALK были отрицательны. Антитела к CD79a и CD20 выявили реактивные В-лимфоциты. Антитела к PS100, CD1a и лангерину выявили небольшое количество клеток Лангерганса реактивного характера. Анализ перестроек гена цепи Т-клеточного рецептора (TCR) выявил преимущественно клональную популяцию Т-клеток. Исследование на малые ядерные РНК вируса Эпштейна–Барр (EBER), а также посевы на грибы и бактерии дали отрицательный результат.

Фото 2. (a) клиновидный инфильтрат, состоящий из разбросанных средних и крупных атипичных CD30+ лимфоцитов, смешанных с гистиоцитами, эозинофилами и нейтрофилами (гематоксилин-эозин, исходное увеличение ×40);

(b) одиночные CD30+ клетки, выявленные методом иммуногистохимии (исходное увеличение ×20);

(c) спонтанное разрешение поражения через 3 недели. Виден рубец, сформировавшийся после инцизионной биопсии

На основании клинической истории и гистологических данных был поставлен диагноз лимфоматоидного папулёза (LyP).

Лимфоматоидный папулёз – редкое дерматологическое заболевание, которое чаще встречается у взрослых мужчин в возрасте от 30 до 40 лет. В редких случаях заболевание наблюдается у детей. Хотя экспрессия CD30+ лимфоидными клетками является маркером активации лимфоцитов, лимфопролиферативные заболевания различаются по клиническим проявлениям, гистологическим характеристикам, течению, прогнозу и лечению. Лимфоматоидный папулёз представляет собой рецидивирующее, хроническое, самоограничивающееся заболевание кожи, характеризующееся множественными папулонодулярными или папулонекротическими высыпаниями с гистологическими признаками, напоминающими злокачественные.

Поражение полости рта или половых органов при данной патологии встречается редко, особенно в отсутствие кожных высыпаний. Большинство экспертов рассматривают это заболевание как форму кожной Т-клеточной лимфомы, относящейся к той же группе, что и первичная кожная анапластическая крупноклеточная лимфома. В большинстве случаев проявляется папулонодулярными поражениями на туловище и конечностях, но может также встречаться на лице, волосистой части головы, ладонях, подошвах, а также в аногенитальной области. Поражения слизистой оболочки рта чаще всего развиваются на языке и, как правило, появляются после кожных высыпаний. Однако в редких случаях поражение слизистой оболочки рта может предшествовать кожным проявлениям на протяжении нескольких месяцев или лет.

Диагностика лимфоматоидного папулёза слизистой оболочки рта затруднена, поскольку гистоморфологические признаки заболевания могут пересекаться с признаками других доброкачественных реактивных или злокачественных состояний.

Лимфоматоидный папулёз может предшествовать, сопровождать или развиваться после другой гематологической злокачественной опухоли. Его диагностика важна, поскольку позволяет выявить потенциально опасное гематологическое заболевание на ранней стадии.

Несмотря на хороший прогноз и способность к самопроизвольному заживлению, рецидивы или особенности локализации поражений могут потребовать лечения. В настоящее время не существует радикальной терапии лимфоматоидного папулёза. Однако местные кортикостероиды высокой активности могут облегчить боль и ускорить регрессию проявлений на слизистой.

При частых обострениях с множественными высыпаниями могут применяться различные терапевтические подходы, включая системную монотерапию (этопозид, метотрексат), пероральный бексаротен и/или фототерапию. Однако, учитывая доброкачественное течение заболевания, следует учитывать долгосрочную токсичность этих методов лечения. В настоящее время нет данных, подтверждающих, что лечение таких поражений влияет на естественное течение болезни или снижает риск развития сопутствующего лимфопролиферативного заболевания.

Клиническая картина и динамика заболевания со временем являются ключевыми критериями окончательного диагноза. В сложных случаях требуется тесное сотрудничество между клиницистом и патологом, имеющим опыт диагностики кожных лимфом.

В описанном клиническом случае в течение 3 недель после биопсии поражение исчезло самостоятельно, оставив после себя только рубец на месте инцизионной биопсии. Внеротовой клинический осмотр, лабораторные анализы и лучевые исследования, включая рентгенографию грудной клетки, УЗИ органов брюшной полости и таза, а также КТ, не выявили признаков сопутствующей лимфомы.

По материалам E. Vigarios et al., «Isolated lesion of the oral mucosa», 2024