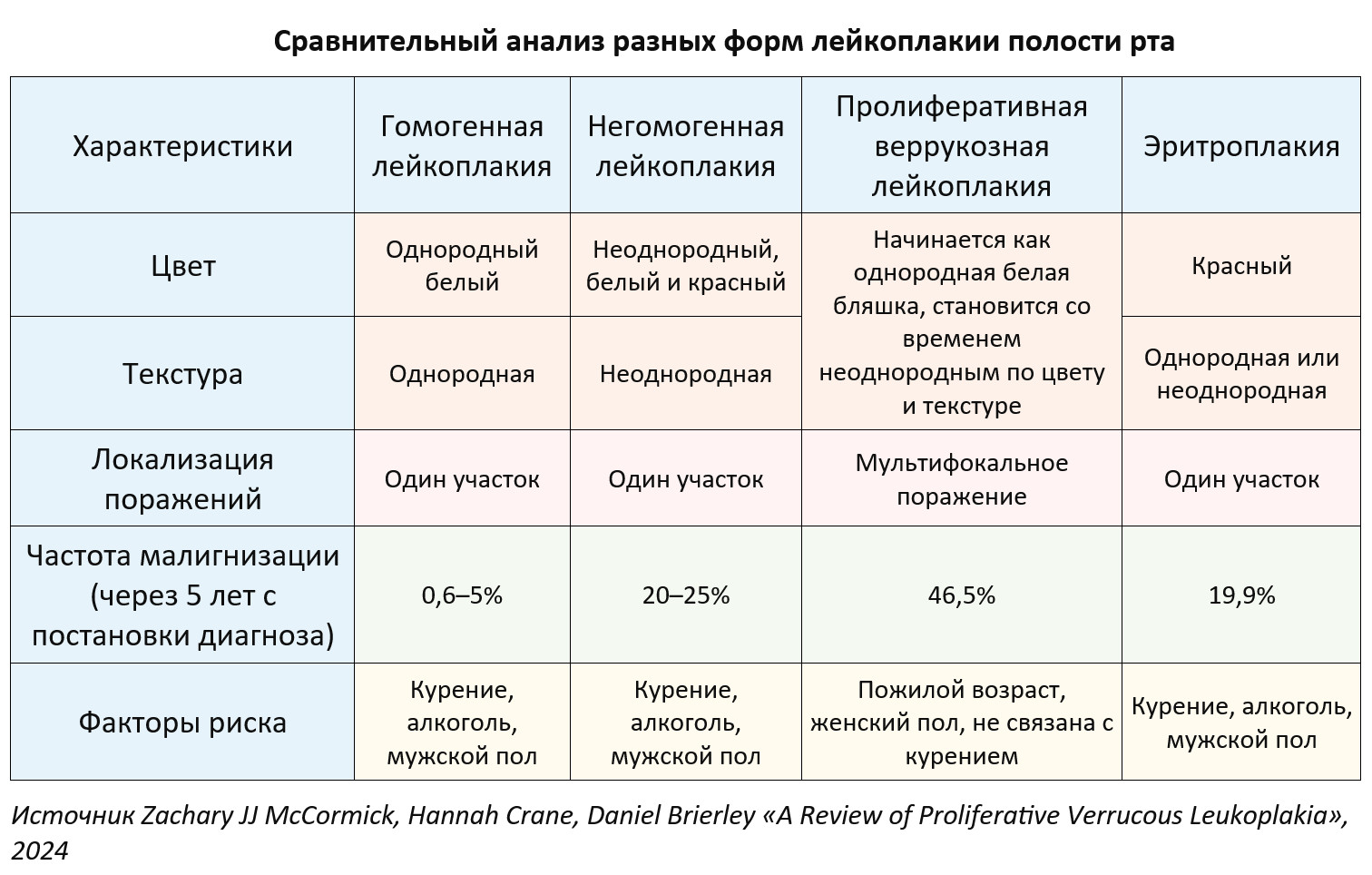

Всемирная организация здравоохранения определяет лейкоплакию полости рта как белое пятно, которое не поддается простому удалению и не может быть клинически или гистологически отнесено к какому-либо другому заболеванию, при этом состояние не связано с физическими или химическими раздражителями, за исключением употребления табака.

Лейкоплакии подразделяют на две основные группы в зависимости от цвета и текстуры: гомогенные и негомогенные. Гомогенные формы имеют однородный цвет и текстуру, тогда как негомогенные характеризуются вариабельностью в пределах слизистой оболочки.

Распространенность лейкоплакии в мире оценивается в 2,6%. Хотя точные данные о риске злокачественной трансформации затруднительно получить, систематический обзор, проведенный Villa и соавторами, показывает, что вероятность малигнизации гомогенной лейкоплакии составляет 0,6–5% в течение 5 лет после постановки диагноза, а для негомогенной формы этот показатель увеличивается до 20–25%.

Эритроплакия полости рта схожа с лейкоплакией, но имеет красный цвет и значительно более высокий риск злокачественной трансформации, достигающий 19,9%.

Пролиферативная веррукозная лейкоплакия — это клинический диагноз, описывающий особую форму лейкоплакии с высоким риском малигнизации. Она характеризуется прогрессирующим развитием, проходя через разные стадии и клинические проявления.

Пролиферативная веррукозная лейкоплакия — это хронически прогрессирующее состояние слизистой оболочки, которое может начинаться с однородного белого пятна, затем приобретать веррукозную текстуру, а в некоторых случаях переходить в дисплазию или трансформироваться в плоскоклеточную карциному полости рта (OSCC) или веррукозную карциному. Последняя является вариантом OSCC с веррукозными выступами на поверхности и меньшей способностью к метастазированию.

Пролиферативная веррукозная лейкоплакия часто поражает несколько участков слизистой оболочки, что затрудняет лечение. Диагноз может быть установлен только на основании распознавания характерной картины прогрессирования.

Заболевание преимущественно встречается у некурящих женщин, соотношение заболеваемости женщин к мужчинам составляет 2,5:1. Средний возраст пациентов — 66,8 года. Это отличает веррукозную лейкоплакию от обычной лейкоплакии и OSCC, которые чаще встречаются у курящих мужчин.

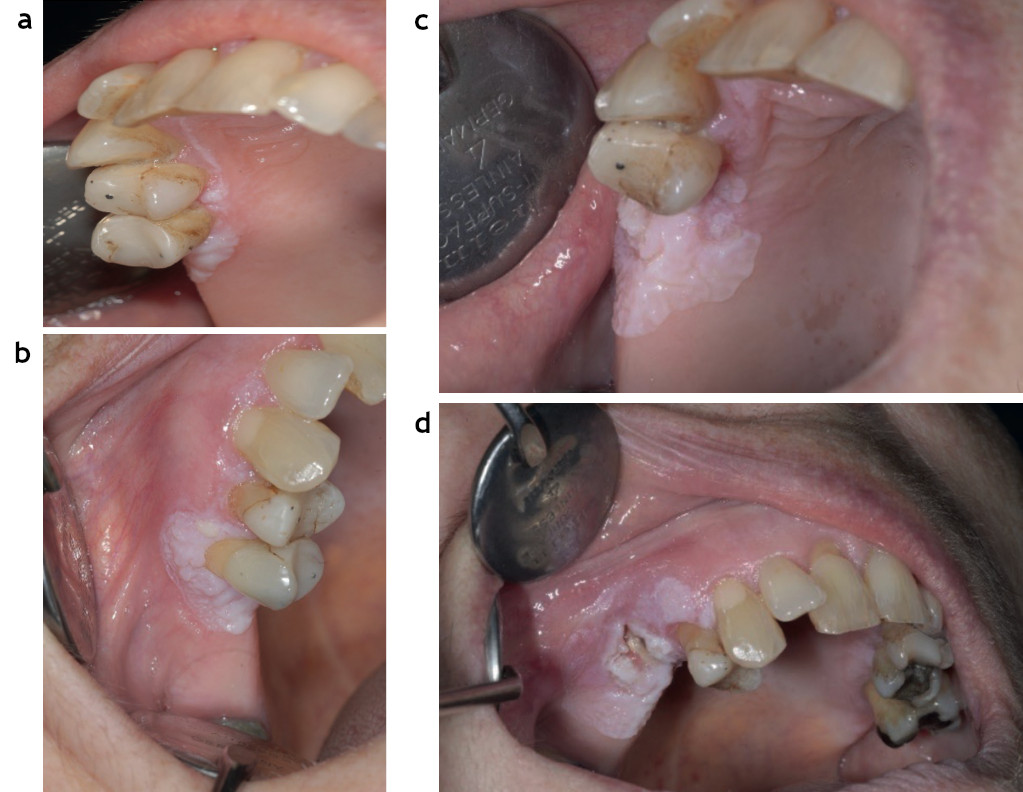

Фото 1. Клинические проявления (а) ранней формы пролиферативной веррукозной лейкоплакии;

(b,c) веррукозная гиперплазия; (d) плоскоклеточная карцинома

Пролиферативная веррукозная лейкоплакия: этиология

Причины оральной лейкоплакии в целом остаются недостаточно изученными, что также относится к пролиферативной форме. Существуют определённые факторы риска, такие как курение и жевание табака, которые сильно коррелируют с развитием заболевания. Однако лейкоплакия может развиваться и у людей, никогда не употреблявших табачные изделия — такие случаи часто называют “идиопатической лейкоплакией”. В случае пролиферативной веррукозной лейкоплакии табачные продукты не рассматриваются как значимые факторы риска, при этом значительная часть пациентов с этим заболеванием не курит (65%).

Рассматривались микробиологические причины заболевания, включая роль вируса папилломы человека (ВПЧ) и Candida albicans. Однако на данный момент отсутствуют статистически значимые доказательства их связи с развитием патологии. Иммунологические заболевания и недостаток витаминов также изучались, но их связь с этим заболеванием также не была выявлена.

Учитывая недостаток известных факторов риска, идентификация пациентов с высокой предрасположенностью к этому заболеванию представляет сложность. Регулярный тщательный осмотр мягких тканей полости рта позволяет повысить вероятность раннего выявления этой формы лейкоплакии. При обнаружении подозрительных изменений, таких как необъяснимые белые пятна, следует рассматривать возможность биопсии. Порог для направления пациента к специалисту должен быть низким, особенно в случаях отсутствия очевидной клинической причины изменений.

Фото 2. Ранние проявления веррукозной лейкоплакии на щечной поверхности десны

Особенности клиники и диагностика прогрессирования

Диагноз пролиферативной веррукозной лейкоплакии ставится преимущественно методом исключения других клинически или гистологически определённых заболеваний. Как правило, диагностика осуществляется клинически с сопутствующим гистологическим исследованием и является ретроградным диагнозом, поскольку основным отличительным признаком заболевания является его прогрессирование во времени. При этом гистология сама по себе не является диагностической, поскольку многие признаки оральной лейкоплакии и пролиферативной веррукозной формы неспецифичны. Несмотря на это, гистология остаётся важной для понимания прогрессирования заболевания, исключения других распространённых причин появления белых пятен и мониторинга развития дисплазии или злокачественной трансформации. Учитывая, что пролиферативная веррукозная лейкоплакия может охватывать большие участки слизистой оболочки полости рта, иногда требуется несколько «картирующих» биопсий для получения полной картины развития заболевания.

Наиболее часто пролиферативная веррукозная лейкоплакия проявляется как диффузная, гомогенная внутриротовая белая бляшка, которая со временем становится эритематозной, мультифокальной, экзофитной. Мультифокальная природа заболевания означает, что оно может начаться на одном участке слизистой оболочки и затем распространиться на множество других участков по всей полости рта. Это свойство очень важно для диагностики.

Suarez с соавторами установили, что наиболее распространённым местом поражения являются десна (62,7%), за ними следуют слизистая оболочка щёчной области (59,8%) и язык (49,1%).

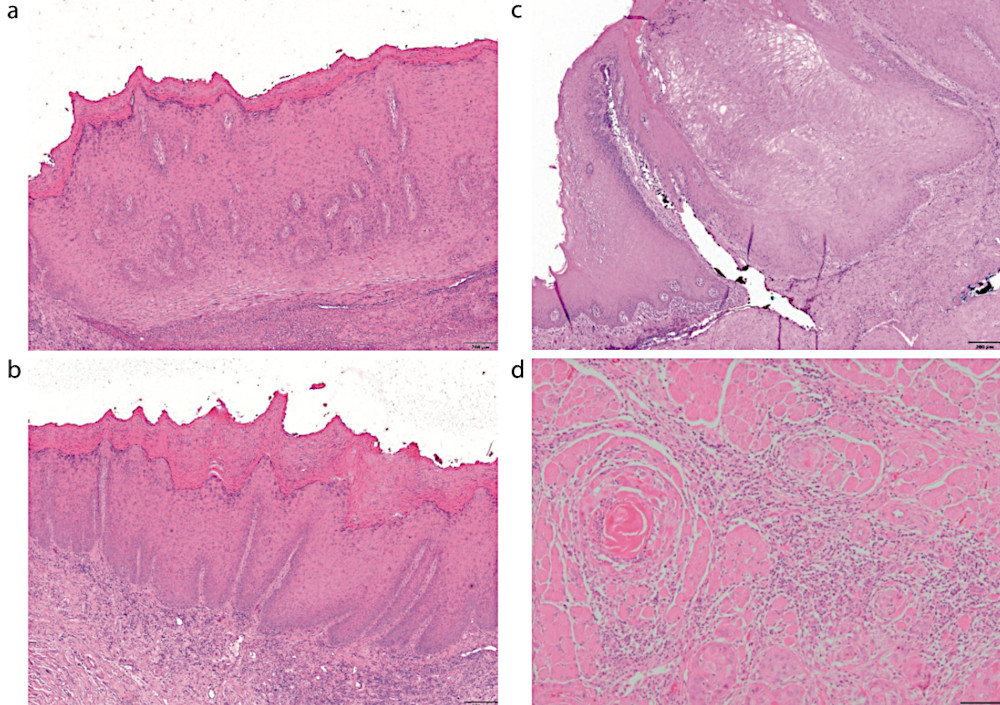

Batsakis с соавторами предложили 4 основные стадии прогрессирования пролиферативной веррукозной лейкоплакии. Это разделение требует клинической и гистологической корреляции:

- Плоская гомогенная лейкоплакия без дисплазии.

На этой стадии пролиферативная веррукозная лейкоплакия проявляется в виде плоской, гомогенной лейкоплакии без признаков дисплазии. Это может создать ложное чувство безопасности у клинициста, который может принять её за обычную лейкоплакию. На этом этапе отсутствует надёжный способ дифференцировать одной формы от другой. Гистологически наблюдается гиперкератоз без эпителиальной дисплазии. Со временем аномалия слизистой оболочки становится более диффузной и многоочаговой. - Веррукозная гиперплазия.

Эта стадия диагностируется гистологически и характеризуется утолщением эпителия с экзофитными выступами прилегающих эпителиальных гребней. Последние могут быть острыми, узкими и с выраженным ортокератозом или тупыми с тонким слоем паракератина на поверхности. Тупая форма встречается в 4 раза чаще. На этой стадии в 100% случаев наблюдается субэпителиальное воспаление, а в 68% — дисплазия различной степени. Важно отметить, что эта форма может возникать самостоятельно и её наличие не обязательно указывает на пролиферативную верркукозную лейкоплакию. Это подчеркивает необходимость тщательного сбора анамнеза и мониторинга прогрессирования заболевания как ретроспективно, так и проспективно. - Веррукозная карцинома.

Диагноз также ставится гистологически. Веррукозная лейкоплакия отличается от предыдущей формы тем, что эпителиальные выступы проникают ниже уровня прилегающего эпителия. Это состояние является разновидностью плоскоклеточной карциномы, которая, несмотря на инвазию в субэпителиальную ткань, редко метастазирует, что обеспечивает более благоприятный прогноз. Клинически она выглядит как обширное поражение с бородавчатой поверхностью. - Плоскоклеточная карцинома.

На этой стадии гистологически определяется явная инвазия эпителия в подлежащую соединительную ткань. Клинически это может проявляться как изъязвлённая слизистая оболочка с приподнятыми, валкообразными плотными краями. Однако ранняя инвазия иногда маскируется веррукозным характером поражений. Для точной диагностики необходимо тщательно отбирать образцы тканей для гистологического исследования.

Полное прогрессирование от недиспластической формы лейкоплакии до плоскоклеточной карциномы не всегда очевидно. Иногда изменения слизистой остаются стабильными в течение многих лет, в то время как в других случаях заболевание быстро проходит все стадии.

Фото 3. Гистологические проявления: (a) ранняя форма, (b) веррукозная гиперплазия, (c) веррукозная карцинома, (d) плоскоклеточная карцинома в образце мышечной ткани

Злокачественный потенциал пролиферативной веррукозной лейкоплакии

Согласно метаанализу исследований пролиферативной веррукозной лейкоплакии, проведённому Locca с соавторами, средняя ежегодная частота злокачественной трансформации составила 9,3% при периоде наблюдения от 1 до 20 лет. Этот показатель позволяет оценить 5-летнюю частоту злокачественной трансформации в 46,5%. В другом метаанализе Palaia и соавторы, охватившем 699 пациентов, частота злокачественной трансформации составила 45,8%. Для сравнения средняя частота злокачественной трансформации других потенциально злокачественных заболеваний слизистой оболочки составляет 7,9%. Это подчеркивает более высокий риск злокачественного перерождения пролиферативной верркукозной лейкоплакии, что акцентирует внимание на необходимости своевременного выявления и лечения заболевания.

Van der Waal выделил факторы, увеличивающие риск злокачественной трансформации при гистологическом исследовании:

- женский пол;

- возраст (чем старше пациент, тем выше риск);

- локализация: латеральная поверхность языка, дно полости рта;

- размер поражения более 200мм;

- цвет: наличие эритемы, пестрота, смешанный окрас;

- текстура: узловатая, напоминающая цветную капусту;

- присутствие грибка Candida;

- высокая степень дисплазии.

Лечение пролиферативной веррукозной лейкоплакии

Диагностика пролиферативной веррукозной лейкоплакии, как и других патологий, имеющих риск малигнизации, основана на тщательном сборе анамнеза и осмотре слизистой оболочки. Фотопротокол имеет важное значение. При выявлении подозрительных изменений пациенты направляются на специализированное обследование, которое может включать биопсию.

Тактика лечения зависит от стадии заболевания:

- Ранние стадии: рекомендуется регулярное наблюдение. Несмотря на слабую связь с курением и употреблением алкоголя, пациентам советуют отказаться от этих привычек для снижения риска.

- Прогрессирование дисплазии или подозрение на злокачественную трансформацию: требуется хирургическое иссечение.

Пролиферативная веррукозная лейкоплакия трудно поддаётся лечению, часто рецидивирует или может поражать новые участки слизистой. В систематическом обзоре, проведённом Abadie и соавторами, наиболее частым методом лечения было хирургическое иссечение (80,2% случаев). В случаях с злокачественным перерождением использовались

- лучевая терапия (23,8%);

- лазерная терапия (23,0%);

- химиотерапия (5,6%);

- фотодинамическая терапия (4,8%).

Эффективность методов лечения статистически не различалась, а частота рецидивов оставалась высокой (71,2%). Умерли от заболевания 39,6% пациентов.

Роль стоматолога:

- проводить тщательный осмотр мягких тканей полости рта, помня, что пролиферативная веррукозная лейкоплакия может возникать у пациентов без традиционных факторов риска;

- фотографировать подозрительные изменения и при необходимости направлять пациента к специалисту;

- обеспечивать лечение побочных эффектов терапии, таких как ксеростомия.

Заключение

Пролиферативная веррукозная лейкоплакия – редкое, но агрессивное заболевание, прогрессирующее по стадиям и сопровождающееся высоким риском злокачественной трансформации по сравнению с обычной оральной лейкоплакией. Лечение остаётся сложной задачей, а доказательства эффективности конкретных методов лечения ограничены. Своевременная диагностика, направление к специалисту и длительное наблюдение играют ключевую роль в управлении этим заболеванием.

По материалам Zachary JJ McCormick, Hannah Crane, Daniel Brierley «A Review of Proliferative Verrucous Leukoplakia», 2024